「キャンプの醍醐味は、自然の中で過ごす非日常感!」

満点の星空の下、焚き火を眺めながら語り合う時間。朝、鳥のさえずりで目覚める爽快感。考えただけでもワクワクしますよね。

しかし、多くのキャンプ初心者が最初にぶつかる壁が「睡眠」です。

「なんだか地面がゴツゴツして眠れなかった…」

「夜中に寒くて何度も目が覚めてしまった…」

「朝起きたら体がバキバキに痛い…」

せっかくの楽しいキャンプが、睡眠の質のせいで台無しになってしまうのは、本当にもったいないことです。その原因、実は「キャンプ用マット」を軽視していることにあるかもしれません。

たろまる

たろまる「寝袋があれば十分じゃないの?」と思うかもしれませんが、それは大きな誤解です。寝袋は主に保温や体温の維持が目的で、地面からの熱を軽減したり、地面の凸凹や硬さを緩和する働きはほとんどありません。

快適な睡眠、ひいてはキャンプ全体の満足度を左右する鍵は、寝袋の下に敷く「マット」が握っていると言っても過言ではありません。

この記事では、キャンプの睡眠を劇的に改善する「キャンプ用マット」の重要性から、専門用語の解説、そしてあなたのキャンプスタイルに合った最高の1枚を見つけるための選び方まで、徹底的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたはマット選びのプロになり、次のキャンプでは「朝までぐっすり、最高の目覚め」を体験できるはずです。さあ、快適なキャンプ睡眠への第一歩を踏み出しましょう!

なぜキャンプにマットが必要なのか?その重要性を徹底解説

そもそも、なぜ寝袋だけでなくマットが必要なのでしょうか。その役割は、大きく分けて3つあります。これを知るだけで、「マットなしキャンプ」には戻れなくなるはずです。

役割1:クッション性(地面の凹凸から体を守る)

キャンプ場の地面は、きれいに整地されているように見えても、よく見ると小石が転がっていたり、木の根が張り出していたり、微妙な傾斜があったりします。

普段私たちが使っているフカフカのベッドや布団と違い、薄いテントの生地一枚隔てただけの地面は、想像以上に硬く、無慈悲です。もしマットなしで、寝袋だけで寝てしまったら…

- 背中や腰に小石が当たって痛い

- 体の出っ張っている部分(肩、腰、かかと)に体重が集中して痛くなる

- 寝返りを打つたびに地面の硬さを感じて目が覚める

こんな事態になりかねません。キャンプ用マットは、内部の空気やフォーム材がクッションとなり、地面の凹凸を吸収してくれるフィルターのような役割を果たします。これにより、体の特定の部分に負担が集中するのを防ぎ、まるで自宅の布団で寝ているかのような快適な寝心地を生み出してくれるのです。

役割2:断熱性(地面からの底冷えを防ぐ)

これがマットの最も重要な役割と言ってもいいかもしれません。

夏場でも、地面は夜になると放射冷却で驚くほど冷たくなります。地面はあなたの体温を容赦なく奪っていく、巨大なヒートシンク(放熱板)なのです。

テントを設置すると地面に日光が当たらないため温まりません。そうすると寝る頃には想像以上に地面は冷えています。夏ならまだしも、夏以外の季節は地面が冷たく、寝ることはできません…

「高性能な冬用寝袋を使っているから大丈夫」と思うかもしれませんが、実は寝袋の保温材(ダウンや化繊)は、体重で潰れてしまう背中側ではその性能をほとんど発揮できません。ペラペラになった寝袋の背中側から、地面の冷気がじわじわと体温を奪っていくのです。

そこで活躍するのがマットです。マットは、体と冷たい地面との間に断熱層を作ることで、体温が地面に逃げるのを防ぎ、地面からの冷気が体に伝わるのをブロックします。この断熱性の性能は「R値」という数値で表され、マット選びの非常に重要な指標となります(詳しくは後述します)。

役割3:寝袋の性能を最大限に引き出す

前述の通り、寝袋の保温性能は、内部の素材が空気を含むことで生まれる「ロフト(かさ高)」によって発揮されます。しかし、背中側は体重でロフトが潰れてしまいます。

マットが地面からの冷気をシャットアウトしてくれることで、初めて寝袋は背中以外の全方向でその保温性能をフルに発揮できるようになります。つまり、マットと寝袋は二つで一つの「快眠システム」なのです。マットは、高価な寝袋の性能を最大限に引き出すための、最高のパートナーと言えるでしょう。

【徹底比較】キャンプ用マットの主な種類とそれぞれの特徴

キャンプ用マットは、大きく分けて「クローズドセルマット」「インフレーターマット」「エアーマット」の3種類があります。それぞれに一長一短があり、あなたのキャンプスタイルによって最適なタイプは異なります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

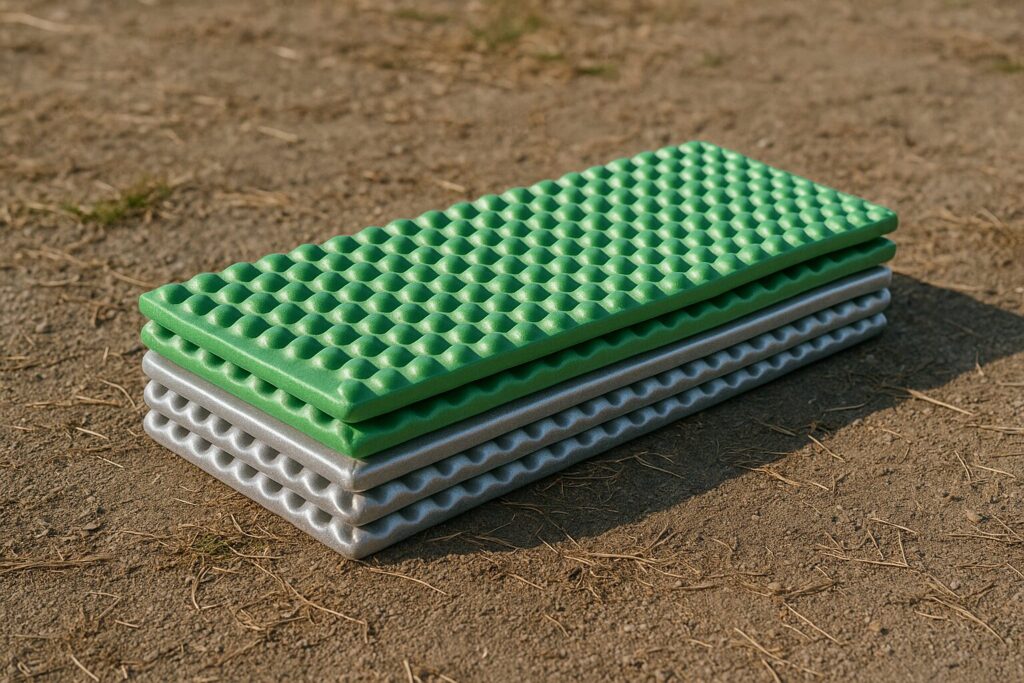

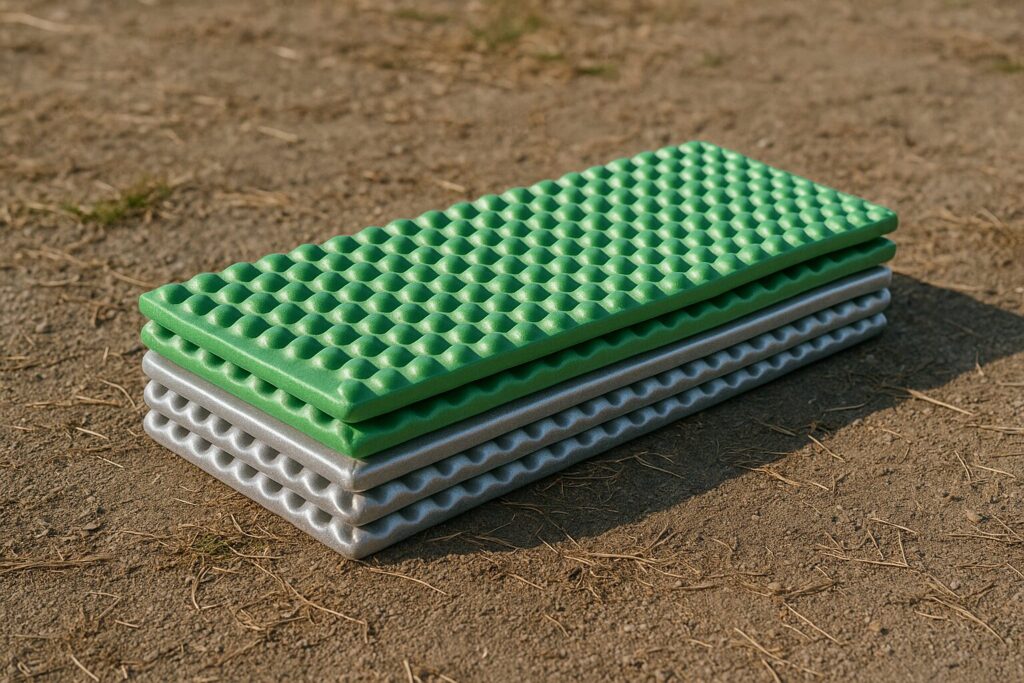

1. クローズドセルマット(パンク知らずのタフな相棒)

【特徴】 発泡ポリエチレンなどの素材でできており、無数の独立した気泡(クローズドセル)によって断熱性とクッション性を生み出しています。昔ながらの「銀マット」もこの一種ですが、現在主流なのは蛇腹式(アコーディオン式)に折りたためるタイプや、ロール式のものです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 圧倒的な耐久性 構造がシンプルなため、穴が開く(パンクする)心配がありません。岩場などラフな環境でも気兼ねなく使えます。 設営・撤収が超高速 広げるだけ、畳むだけ、超シンプル!10秒もかかりません。 軽量 非常に軽い(300g以下!)モデルが多く、持ち運びが苦になりません。 比較的安価 他のタイプのマットに比べて、手に入れやすい価格帯です(安いものだと2,000円代から)。 水に強い 素材自体が水を吸わないため、濡れても拭けばすぐに使えます。 | かさばる 空気で膨らむタイプではないため、収納サイズは大きめです。バックパックの外にくくりつけて運ぶスタイルが一般的です。 クッション性は低め 他のタイプに比べると薄く、クッション性は劣ります。地面の凹凸を完全に消すことは難しい場合があります。 |

- 設営・撤収をとにかく楽にしたいキャンパー

- パンクのリスクを絶対に避けたい登山者やワイルドなキャンパー

- 軽量化を追求するウルトラライト(UL)志向のハイカー

- 他のマットと組み合わせて使うサブマットを探している人

代表的な製品: THERMAREST(サーマレスト)の「Zライトソル」などが有名で、多くのキャンパーに愛用されています。

なんといっても広げる、閉じるだけの圧倒的な設営の簡単さ!

キャンプを最大限楽しみたい人はこのタイプがオススメです!

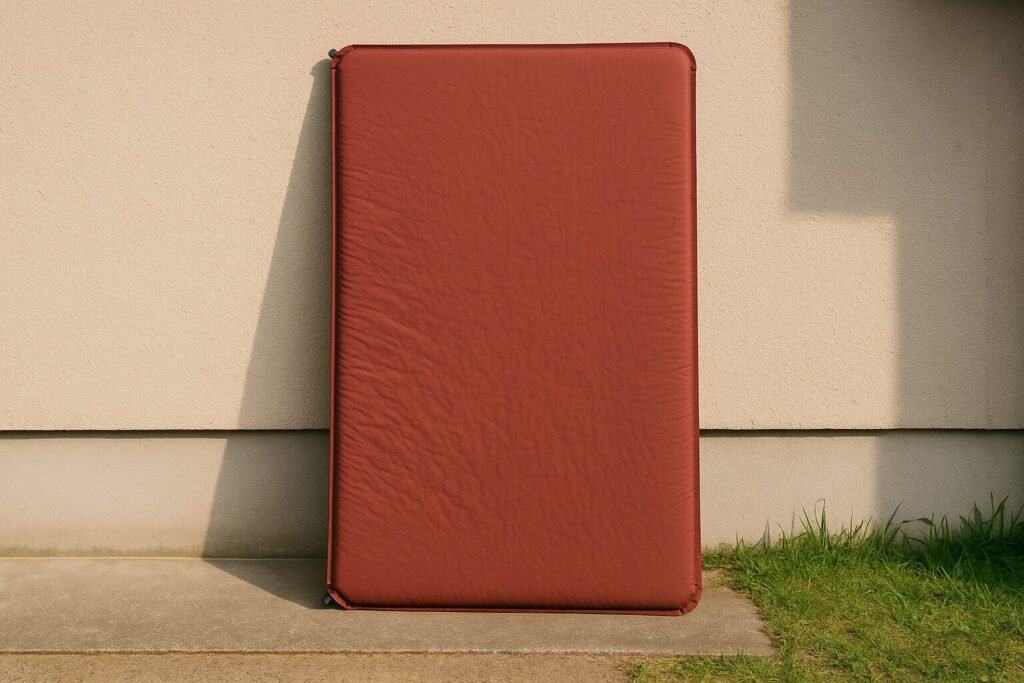

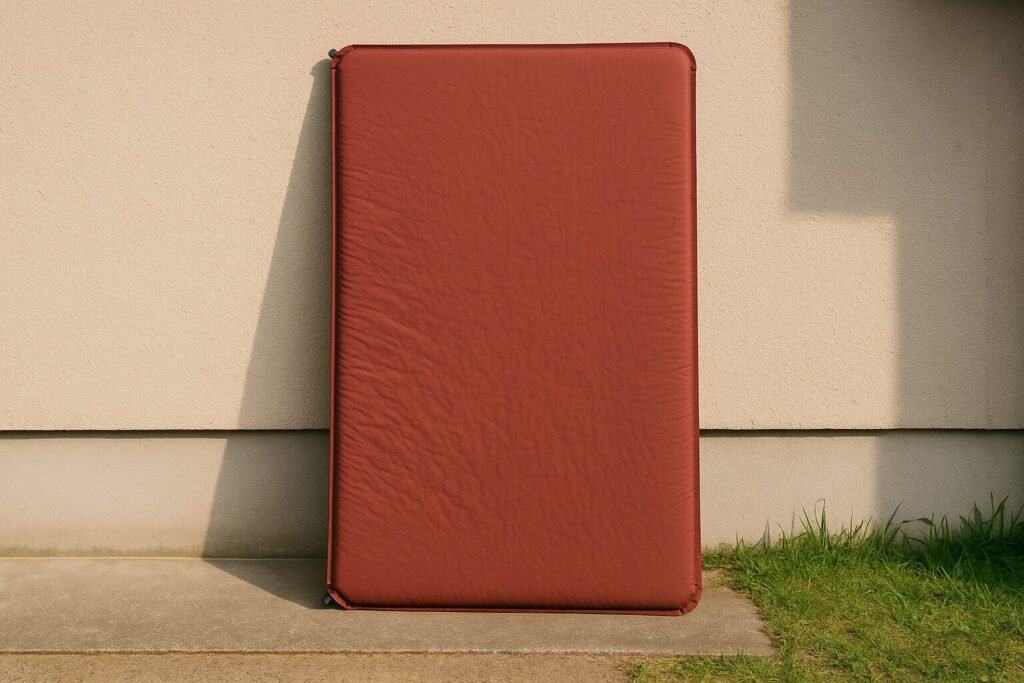

2. インフレーターマット(快適性と手軽さのバランス型)

【特徴】 マットの内部にウレタンフォームが入っており、収納時は圧縮されています。バルブを開くと、ウレタンフォームが復元しようとする力で自動的に空気を吸い込み、ある程度まで膨らむ「自動膨張式」のマットです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 優れた寝心地 ウレタンフォームと空気の層により、クッション性と断熱性のバランスが非常に良いです。 設営が比較的楽 バルブを開いて放置しておけば、食事の準備などをしている間に7〜8割方膨らんでくれます。最後に数回息を吹き込むだけで準備完了です。 豊富なラインナップ 厚みやサイズのバリエーションが多く、自分に合ったものを見つけやすいです。 | パンクのリスク 鋭利なものが刺さるとパンクします(リペアキットで修理は可能)。 やや重く、かさばる クローズドセルマットよりは重く、エアーマットよりは収納サイズが大きくなる傾向があります。 撤収にコツがいる 内部のウレタンフォームから空気を抜きながら丸める作業は、慣れるまで少し力と時間がかかります。 経年劣化が少し早い 内部のウレタンが湿気などで劣化(加水分解)しやすい素材であり、長年使用すると劣化やすい傾向があります。 |

- 寝心地を重視するファミリーキャンパーやオートキャンパー

- 初めてキャンプ用マットを買う初心者(最もバランスが取れているため)

- 設営の手間は省きたいが、クッション性も妥協したくない人

代表的な製品: Coleman(コールマン)、DOD(ディーオーディー)、NEMO(ニーモ)など、多くのアウトドアブランドから発売されています。

設営の簡単さと快適さのどちらも求めたい方はこのタイプ!

撤収の時は空気を抜いて畳むのにコツが必要です。

3. エアーマット(最高の寝心地とコンパクトさを両立)

【特徴】 内部は空気室のみで構成されており、完全に空気の注入が必要なタイプです。浮き輪やエアーベッドをイメージすると分かりやすいでしょう。近年は内部構造を工夫し、断熱性を高めたモデルも多く登場しています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 最高のクッション性 厚みのあるモデルが多く、地面の凹凸を全く感じさせない、まるでベッドのような寝心地を実現できます。 抜群の収納性・軽量性 空気を抜けば非常にコンパクトになり、重量も軽いモデルが多いです。バックパックの中にすっぽり収まります。 硬さを調整可能 入れる空気の量を調整することで、自分好みの硬さにすることができます。 高い断熱性 最新のモデルは、内部に断熱シートを挟んだり、空気の対流を抑える構造にしたりすることで、高い断熱性(R値)を誇ります。 | パンクのリスクが最も高い パンクすると完全に機能しなくなるため、取り扱いには注意が必要です。 設営に手間がかかる 自分の呼気や、専用のポンプサック(空気を入れるための袋)、電動ポンプなどで空気を入れる必要があります。 独特の寝心地 フワフワとした浮遊感があり、好みが分かれることがあります。 音が気になることも 寝返りを打つと「キュッキュッ」と素材が擦れる音がする製品もあります。 |

- 荷物を少しでも軽く、小さくしたいバックパッカー、登山者、ツーリングキャンパー

- とにかく最高の寝心地を追求したいキャンパー

- 空気を入れる手間を厭わない人

代表的な製品: THERMAREST(サーマレスト)の「ネオエアー」シリーズや、NEMO(ニーモ)の「テンサー」シリーズなどが、軽量コンパクトかつ高性能で人気です。

最もコンパクトに収納でき、寝心地もよいのがこのタイプ!たろまるもこのタイプのマットを使っています!具体的には以下のR値が5.8のものです。通常のキャンプであれば十分な性能ですよ!

【番外編①】コット(キャンプ用ベッド)との違いは?

マットとよく比較される睡眠ギアに「コット」があります。これは布を張った折りたたみ式のベッドで、地面から距離を取って寝ることができます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 地面の凸凹や虫、湿気の影響がない 地面から浮いているため、地面のコンディションを気にすることなく使用できます。 風が通り抜けて涼しい 地面との間に空間ができるため背中からも放熱でき、夏は快適です。 日中はベンチとしても使用できる 昼間は2-3人用のベンチとして椅子代わりに使用できます。 | 重くてかさばる 金属製の支柱が必要な分、重く大きくなってしまいます。 組み立てに手間がかかるモデルもある 支柱を組み立てる必要がある場合は、その設置に時間がとられてしまいます。 寒い時期は背中側が寒い 地面との間に空間がある分、気温が低い時期は寒く結局マットが必要になります。 |

オートキャンプで究極の快適性を求めるならコットは素晴らしい選択肢ですが、冬キャンプではコットの上にも断熱性の高いマットを敷かないと寒くて眠れません。マットは、どんなスタイルであれキャンプの睡眠の基本となるギアだと覚えておきましょう。

【番外編②】人数が多いときの代替案

とはいえマットは安くないので、全員分のマットを用意するとなると出費が膨らんでしまいますよね…

そんな時はテントの床面と同じ大きさのインナーマットやラグを準備しましょう!これまでにご紹介したマットには及びませんが、厚めのふかふかしたものを準備することでマットを人数分準備するよりも低予算で快適性を得ることができます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 大人数で使用できるため低予算にできる 一つ敷くことでテントの収容人数全員に対応でき、予算を削減することができます。 寝るとき以外も快適性が増す テントの中で過ごすときに地面に座ることができ快適です。 | マットよりもクッション性は劣る どうしても厚みが薄くなってしまうため、クッション性は劣ります。 もし合わなければ結局マットを買うことになる 使用してみて寝られない場合にはマットを追加購入することになるかもしれません。 |

マットは寝る時に特化したものなので、寝る時以外にもテントの中で過ごすときの快適性を求めるのであれば、断然インナーテントやラグを購入するのが良いと思います。

【最重要】失敗しないキャンプ用マットの選び方5つのポイント

さて、マットの種類が分かったところで、いよいよ自分にピッタリの1枚を選ぶための具体的なポイントを見ていきましょう。以下の5つのポイントを順番にチェックしていけば、もうマット選びで迷うことはありません。

ポイント1:「R値(断熱性)」で使用する季節を考える

前述の通り、マットの断熱性能を表すのが「R値(R-Value)」です。これは「熱抵抗値」のことで、数値が高いほど断熱性が高く、地面からの冷気を遮断する能力が高いことを意味します。

いくらフカフカでも、R値が低いマットでは冬は寒くて眠れません。逆に、夏しかキャンプをしないのに、オーバースペックな高R値のマットは必要ないかもしれません。自分がどの季節にキャンプをするかを考えて、適切なR値のマットを選びましょう。

| R値 | 使用に適した季節 | コメント |

|---|---|---|

| 2.0以下 | 夏キャンプ | 温暖な気候での使用が前提。軽量コンパクトなモデルが多い。 |

| 2.0~4.0 | 春から秋の3シーズン | 初心者が最初に買うべき最も汎用性の高い範囲。 標高の低い場所なら、工夫次第で初冬まで対応可能。 |

| 4.0~6.0 | 冬キャンプ | 氷点下になるような環境でも、地面の冷えをしっかりシャットアウトしてくれる。 |

| 6.0以上 | 厳冬期・雪上キャンプ | 雪の上で寝るなど、極寒の環境に対応するためのプロ仕様。 |

これから始める方には圧倒的に「R値 2.5〜3.5」あたりの3シーズンモデルを選ぶのが最もおすすめです!汎用性が高いです。

R値は足し算ができます。例えば、R値2.0のクローズドセルマットの上に、R値3.0のインフレーターマットを敷くと、合計でR値5.0相当の断熱性が得られます。手持ちのマットを組み合わせて、冬キャンプに対応することも可能です。

ポイント2:「サイズ(幅・長さ・厚さ)」で寝心地を決める

マットのサイズは、寝心地に直結する重要な要素です。自分の体格や寝相に合わせて選びましょう。

長さ

身長+10cm程度が基本的な目安です。ほとんどのマットは、レギュラーサイズ(183cm前後)やショートサイズ(168cm前後)などが用意されています。大は小を兼ねますが、長すぎると無駄な重量と収納サイズが増えることになります。

幅

寝返りを打ってもマットから落ちないように、自分の肩幅よりも広いものを選びましょう。一般的なレギュラーサイズ(51cm幅)では狭いと感じる体格の良い方や、寝相が悪いと自覚している方は、ワイドサイズ(64cm前後)を選ぶと安心感が格段にアップします。

厚さ

厚さはクッション性に最も影響します。

- 〜3cm(薄手): 軽量コンパクト性を最優先する方向け。地面の凹凸をやや拾いやすい。

- 5cm前後(標準): 初心者に最もおすすめの厚さ。 快適性と携帯性のバランスが良く、多くのインフレーターマットがこの厚さを採用しています。

- 8cm以上(極厚): 快適性を最優先する方向け。まるで自宅のベッドのような寝心地。ただし、収納サイズは大きく重くなります。オートキャンプ向きです。

ポイント3:「収納サイズと重量」をキャンプスタイルに合わせる

マットをキャンプ場までどうやって運ぶか、具体的にイメージしてみましょう。

オートキャンプ(車での移動)

車の積載スペースに余裕があるなら、収納サイズや重量はあまり気にする必要はありません。 寝心地を最優先して、厚くて快適なインフレーターマットや、大型のエアーマットを選ぶことができます。

バックパックキャンプ・登山・ツーリングキャンプ

公共交通機関や徒歩、バイク、自転車で移動する場合、軽量・コンパクトであることが絶対条件になります。

- 収納サイズ: バックパックの中に入れるのか、外付けにするのか。中に入れるなら、500mlペットボトル2本分程度のサイズに収まるエアーマットが有利です。

- 重量: 1gでも軽くしたい世界です。500gを切るような超軽量なエアーマットや、クローズドセルマットが主な選択肢になります。

自分のキャンプスタイルを明確にすることで、選ぶべきマットのタイプが自然と絞られてきます。

ポイント4:「設営・撤収の手間」を想像する

キャンプでは、テントの設営や食事の準備など、やるべきことがたくさんあります。マットの準備や片付けにどれだけ時間をかけられるかも考慮しましょう。

| こんな人におすすめ | オススメマット | コメント |

|---|---|---|

| とにかく楽したい派 | クローズドセルマット | なんといっても広げて畳むだけのお手軽さ!ストレスフリーです。 |

| どちらも大切派 | インフレーターマット | バルブを開けて放置できるので、他の作業と並行して準備ができます。ただし、撤収時の空気抜きは少し面倒に感じるかもしれません。 |

| 快適性最優先派 | エアーマット | 空気注入は数分かかりますが、その先には最高の寝心地が待っています。ポンプサックを使えば、比較的楽に膨らませられます。 |

特に、疲れて早く寝たい時や、雨の中での撤収などを想像すると、この「手間」の重要性が実感できるはずです。

ポイント5:「予算」を決める

最後に予算です。キャンプ用マットは価格帯が非常に広いです。

【価格帯の目安】

クローズドセルマット:3,000円 〜 10,000円

インフレーターマット:5,000円 〜 20,000円以上

エアーマット:8,000円 〜 30,000円以上

安価なものと高価なものの違いは、主にR値、重量、収納サイズ、素材の質、ブランドの信頼性などに現れます。

初心者の場合、まずは1万円前後を予算として、3シーズン対応(R値2.5〜3.5)、厚さ5cm程度のインフレーターマットを探してみるのが、失敗の少ない王道の選び方と言えるでしょう。そこから、自分のスタイルが確立するにつれて、より軽量なモデルや、より高断熱なモデルにステップアップしていくのがおすすめです。

【シーン別】おすすめキャンプ用マットの組み合わせ例

選び方のポイントを踏まえて、具体的なキャンプシーンに合わせたおすすめの組み合わせをご紹介します。

ケース1:ファミリー・オートキャンプ(とにかく快適に!)

- おすすめ: 厚さ8cm以上のインフレーターマット or コット + 厚さ5cm程度のインフレーターマット

- 理由: 積載に余裕があるため、快適性を最優先。キャンプに慣れていない子供やパートナーでも、家のベッドに近い環境で安心して眠れます。コットを使えば、地面のコンディションに左右されない究極の寝室が完成します。

ケース2:ソロキャンプ(バイクやコンパクトカーで身軽に)

- おすすめ: 厚さ5cmのインフレーターマット or 軽量なエアーマット

- 理由: 快適性と積載性のバランスが重要。撤収の手軽さを取るならインフレーターマット、コンパクトさを極めるならエアーマットが良いでしょう。ポンプサックが付属するエアーマットを選ぶと、設営も楽になります。

ケース3:バックパック・登山(軽さは正義!)

- おすすめ: 高R値のエアーマット + クローズドセルマット(1/3程度の長さにカットしたもの)

- 理由: 軽量コンパクトは絶対条件。パンクは致命傷になるため、保険としてクローズドセルマットを下に敷く「ダブルマット」スタイルが安心です。クローズドセルマットは休憩時の座布団にもなり、一石二鳥です。

ケース4:冬キャンプ(寒さ対策は万全に)

- おすすめ: R値4.0以上のインフレーター/エアーマット + クローズドセルマット

- 理由: とにかく断熱性を高めることが最優先。R値の足し算を実践し、地面からの冷気を完全にシャットアウトします。銀マットを一枚追加するだけでも、体感温度は大きく変わります。

マットを長く大切に使うためのメンテナンスと保管方法

お気に入りのマットを見つけたら、ぜひ長く使いたいですよね。適切なメンテナンスと保管で、マットの寿命は大きく変わります。

使用後の手入れ

使用後は、土や泥などの汚れを濡れたタオルで拭き取り、しっかりと乾燥させることが重要です。特に、呼気で膨らませたインフレーターマットやエアーマットは、内部に湿気がこもり、カビや劣化の原因になります。バルブを開けたまま、風通しの良い場所でしばらく放置しておきましょう。

保管方法

これが最も重要です。特にインフレーターマットとエアーマットは、購入時に入っていた収納袋に入れたまま長期間保管するのは絶対にNGです。

- インフレーターマット/エアーマットの理想的な保管方法:

- バルブを開けた状態で、ゆるく巻くか、可能であれば広げたままベッドの下やクローゼットの隙間などに保管します。

- これにより、内部のウレタンフォームのへたりや、生地同士の癒着を防ぎ、次に使う時もスムーズに膨らんでくれます。

- クローズドセルマットの保管方法:

- 特に気を使う必要はありません。そのまま立てかけておけばOKです。

もしパンクしてしまったら?

多くのインフレーターマットやエアーマットには、リペアキットが付属しています。もしもの時のために、必ずキャンプに持って行きましょう。

【簡単なパンク修理手順】

マットを膨らませ、水に沈めたり(空気の泡がでる)、石鹸水を塗って(穴が開いていたら泡立つ)して、空気の漏れている箇所(穴)を見つける。

穴の周辺をきれいに拭き、乾燥させる。

リペアキットの接着剤を塗り、パッチをしっかりと貼り付ける。

接着剤が乾くまで待てば、修理完了です。もう一度穴が開いていないかを確認しましょう。

まとめ:キャンプの最高の朝は、最高のマットから

キャンプの睡眠が、いかにマットに左右されるか、お分かりいただけたでしょうか。

最後にもう一度、この記事の要点をまとめます。

- マットの役割は「クッション性」「断熱性」「寝袋の補助」の3つ。

- マットの種類は「クローズドセル」「インフレーター」「エアー」の3種類。それぞれに得意不得意がある。

- 選び方のポイントは「R値」「サイズ」「収納性/重量」「手間」「予算」の5つ。

- 初心者はまず「R値2.5〜3.5」「厚さ5cm前後」のインフレーターマットを選ぶのがおすすめ。

キャンプ用マットは、決して安い買い物ではありません。しかし、それはキャンプの夜を快適に過ごし、翌日の活動を全力で楽しむための「最高の投資」です。

この記事を参考に、ぜひあなたのキャンプスタイルにぴったりの一枚を見つけてください。そして、地面の硬さや寒さから解放された、本当に快適な眠りを手に入れてください。

最高のマットがもたらす、自然の中での最高の朝が、あなたを待っています!

コメント